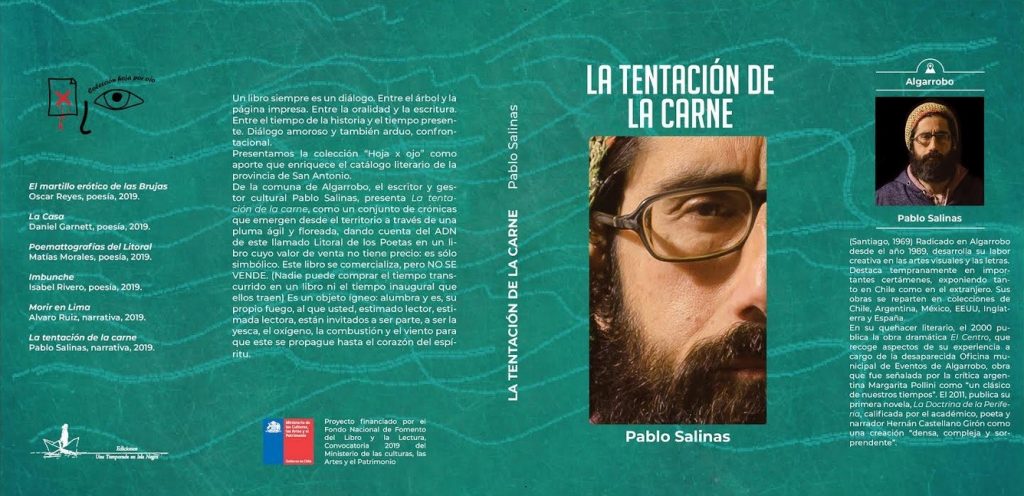

En el último libro del escritor y pintor Pablo Salinas, «La Tentación de la Carne», hay un capítulo llamado «Huidobro», dedicado al reconocido poeta nacional con tumba en el Litoral Poeta.

A propósito del 127 cumpleaños del autor, compartimos con ustedes el extracto del mencionado libro:

—-

HUIDOBRO

No tenía más de catorce años cuando leí un cuento que abordaba los últimos días de Vicente Huidobro. El cuento, de Lafourcade, habla derechamente de Huidobro, apenas nubla las señas de identidad del sujeto y su entorno. No se trata, en ningún caso, de literatura en clave. No. Acá, si bien para el personaje del poeta se escoge el bien poco afortunado nombre de Javier Corales, el resto del marco se presenta casi con calco de lo real: llega enfermo y muere en su hacienda en Cartagena, pertenece a la alta aristocracia chilena, rivaliza con los también poetas Reyes y Carlos Díaz Loyola… Es decir, no deja espacio para especulaciones. Lo escogí, me acuerdo, como lectura optativa y el profesor -el mejor que tuve en mi época escolar- me comentó muy atinadamente: “me parece quizá demasiado ofensivo con el poeta”. Claramente. Treinta años después, releyendo, podría agregar: gratuitamente ofensivo. Lo que, por cierto, no quiere decir que sea un mal cuento. Por el contrario, se lee con interés. A un lector quizá extranjero, ignorante de cualquier detalle referente a las grandes figuras de nuestras letras, le brindaría una lectura grata, de buen ritmo, en clave esperpéntica, donde un poeta célebre viene a morir rodeado de una corte de personajes variopintos que emiten toda clase de comentarios fragmentados y ridículos.

Pero el Huidobro de Lafourcade equivale al Mahler de La Muerte en Venecia de Visconti. Allá, Visconti presenta un músico de pasado glorioso, enfermo y en decadencia, que cada mañana se embetuna en maquillaje para cortejar a un mancebo de rizados cabellos blondos, para hacerlo pasar, con mínima veladura, por Mahler. Acá, Lafourcade opta por realizar el mismo ejercicio. Podría haber perdido un poco el foco del sujeto histórico, sumergido algo más las cosas en nebulosa, pero no. Elige dispararle directo al pecho a Huidobro. Por eso, ese personaje que se baja del tren en la estación de Cartagena para terminar sucumbiendo ante una hemiplejia no puede sino despertarnos simpatía o rechazo. En lo personal, creo que no tiene mayor sentido (más que el estrictamente estético) confinar a Huidobro a esa figura chillona, de nervios absolutamente crispados y en permanente conflicto interno contra todo lo que huela a roto.

Es cuestionable, pero, más que eso, poco provechoso. Entiendo las mañas, naturales inclinaciones de cada autor (que en el caso de Lafourcade lo convierten en un narrador de innegables méritos, pero un creador de personajes de rango harto restringido, no mucho más allá del guiñol o el cartón piedra). Huidobro ciertamente era un personaje mucho más rico, es decir, que ofrece perfiles harto más interesantes, dentro de su complejidad, para abordar. Fue el primero, entre nosotros, en tantas cosas. Ese es un mérito mayor que muchos parecen todavía hoy perder de vista. Dentro nuestras letras, la cuestión está de sobra consignada pero conviene repasarla: su voz es fundacional. Él es plenamente consciente de ello. Neruda, más joven, llega después y reclama similares pretensiones, con similar conciencia, y cálculo, además. Pero mientras Neruda, anclado en Whitman, opta por un afán totalizante y dota a su voz de cierto tono cercano a la sentencia y lo ampuloso, el tono de Huidobro resulta, con todo, incluso algo menos grandilocuente que en Neruda, además de haber abierto los fuegos de las vanguardias cuando el de Parral todavía no pensaba en otra cosa más que en cantarle a los crepúsculos y a los bamboleos de los corazones enamorados.

Pero también conviene rastrear fuera del ámbito de la creación literaria, donde la figura de Huidobro también tiene rasgos fundacionales. Si bien, por cierto, no fue el primero entre nuestros artistas en elegir las costas de nuestro litoral central como refugio y punto de trabajo, fue con toda propiedad el primero de nuestros grandes poetas, antes de Neruda y Parra, en establecer verdadera residencia mirando al Pacífico. Lo del “Litoral de los Poetas” partió con él. Neruda y Parra esto lo tenían perfectamente presente. Esto, a veces se lee como un asunto casi meramente anecdótico, pero repercute mucho más allá de la lectura de los tres poetas viejos que se vienen a morir, casi por accidente, uno cerca del otro. En Parra, para quien la voz de Huidobro había sido el gran abrelatas, el recalar en las cercanías de Huidobro era un asunto esencial, de hondo simbolismo.

Nacido en el seno de una familia de enorme fortuna, la existencia de Huidobro no parece atravesada por verdaderos sobresaltos. El encumbrado abolengo de su linaje significó una majadera molestia para el joven poeta con aspiraciones; la poda del García-Huidobro original le ofreció una solución satisfactoria para distraer la carga nobiliaria de su estirpe. Pero la insonorización propia de los sólidos murallones familiares, nos empuja a descartar cualquier asomo de estridencia en esos años de juventud y primera adultez. La holgura, la sobreprotección, hacen que la intensidad de los conflictos no traspasen nunca los márgenes del juego. Sufre el estigma propio de los artistas de su clase. En mayor o menor medida, o quizá incluso en forma proporcional a la envergadura de la riqueza de la familia donde nacieron y se criaron, cada uno debe someterse a una doble validación, no solo ante sus resentidos pares o simples aficionados, sino también ante la academia y el engranaje de la evaluación histórica. La validación por los méritos estrictamente creativos y una validación extra para disipar dudas sobre la real profundidad de las aspiraciones artísticas. Podemos elegir un ejemplo para cada disciplina: en su momento, y en su medida, Mendelssohn, Degas y la Mansfield padecieron algún recelo similar. No es nuevo, y menos un fenómeno exclusivamente “chileno”. Se da en todos lados y desde hace siglos. Y Huidobro, en vida, sobre todo en ese tramo inicial, parecía comportarse para insuflar el estigma, con sus continuos viajes a Europa, sus declaraciones altisonantes, el gesto seguro, resuelto, sentenciante de sus arremetidas.

Pero Huidobro cae víctima de la apoplejía a poco de bajarse del tren en la estación de Cartagena, el balneario de la costa chilena que ya empezaba a dejar bien atrás sus días de gloria, y no en alguna de las grandes capitales del mundo que desde temprana edad había frecuentado al punto de convertirlas en su hábitat natural. Pasó sus últimas horas en esa casona de piso de madera y paredes de grueso adobe, donde había decidido radicarse hacía algún tiempo. En ese último tramo, ese desenlace de sopor y fiebres, se dedica a decirles “cara de poto” a sus amigos, que se congregan constreñidos ante su lecho. No hay solemnidad, no hay altisonancias. Enfrentado a la muerte, el poeta de la más alta y rancia alcurnia, las arrogancias juveniles, el que golpeaba la mesa reclamando su derecho a ser un “pequeño dios”, elige el juego. Persiste en el juego, abraza en forma final y definitiva el juego.

Esa consistencia, esa sola, es seña inequívoca de su real estatura.