Salvador Allende triunfa en las elecciones presidenciales en septiembre de 1970. Cualquiera de nosotros tiene de sobra claro que tras las huestes allendistas existía un apoyo fuerte, rico, importante del mundo del arte y la cultura, no solo a nivel nacional sino incluso desde fuera de nuestras fronteras. La música, quizá, emerja en primera línea, con casi todas las figuras de la llamada nueva canción chilena como simpatizantes, o bien francos adeptos a la Unidad Popular. Pero Roberto Matta, el gran pintor latinoamericano del siglo XX, manifestó un entusiasmo simplemente imbatible durante esos mil días del gobierno de Allende y jugó un rol que hoy es probable que se nos pierda un tanto de vista.

Matta, radicado en Europa desde hacía décadas, está de vuelta en Chile ya en noviembre del 70. Participará no solo en las actividades directamente vinculadas con el cambio de mando, sino en varias otras, de distinta naturaleza, como una visita a las minas de Lota y Coronel, o una cena de homenaje a su colega Nemesio Antúnez, por su nombramiento como director del Museo de Bellas Artes. En este festivo y suponemos sobradamente regado encuentro, coincide con la otra gran figura viva de la cultura local, Pablo Neruda.

A mediados de los 30, apenas veinteañero, el pintor había caído rendido ante la Mistral, al punto, según propia confesión, de pedirle la mano. Con el otro Nobel nacional, la cercanía no llegará ciertamente a un nivel similar. Matta se declara socialista y se desenvuelve como tal bien a su modo, lejos de toda etiqueta o molde partidista y, por tanto, harto lejos de la recalcitrante conducta y filiación nerudiana. Sin embargo, ambas personalidades convergen. En enero de 1971, Matta está nuevamente de vuelta en Chile y nuevamente su agenda se repleta de actividades. Entre estas, una que resulta particularmente significativa, y, para este territorio, cargada de resonancias: el pintor visita al poeta en su casa de Isla Negra.

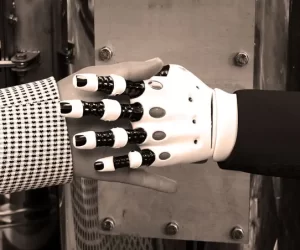

Existe muy poca información disponible de ese encuentro. El asunto, una suerte de acontecimiento de primera magnitud a reducida escala, tiene suficiente substancia para escribir una novela entera. Neruda está a pocas semanas de partir a París a asumir su cargo como embajador. Matta, que hace ya rato es considerado una de las grandes personalidades de la pintura mundial, bordeando los sesenta, incombustible, exuda vitalidad, parte a encontrarse con el poeta. La tarea diplomática de este, que se avecina, amerita una conversación en profundidad. Hay planes, proyectos, por montones. Chile concentra las miradas del mundo; la cultura, bajo la asistencia de estos dos artistas de estatura no solo continental, sino planetaria, jugará en este nuevo camino que se inicia un rol de relevancia, como nunca antes. El punto elegido para este diálogo: Isla Negra. Como una forma de dejar testimonio de la unión, de la convergencia, se dejan fotografiar bajo un intenso sol estival en un efusivo apretón de manos.

Estamos encima de que se cumpla medio siglo de este, uno de los grandes sucesos de la historia de Chile. Esa clase de sucesos que quedan por encima de interpretaciones, de cuestiones de gusto, de relativizaciones ideológicas. De cuando O’Higgins acude con un brazo en cabestrillo a saludar al victorioso San Martín -difícilmente podría haber hecho de otro modo atendiendo a que la intervención del argentino le había salvado el pellejo- existen sobrados reportes, literatura, hasta más de un cuadro hay pintado. En cambio, de este otro encuentro entre dos connacionales, dos de las personalidades que más han ayudado a ganarse un lugar en el mapa a esta periférica franja de tierra nuestra, hay apenas una vieja y deteriorada fotografía.

Lo que, al menos, nos queda claro a los locales es que ya entonces, medio siglo atrás, nuestro litoral se erguía como el territorio predilecto del arte y la cultura de este país.