Han pasado 63 años desde que Alejandro Jodorowsky (87) tiró su libreta de direcciones al mar y decidió cortar relaciones con cada uno de sus amigos en Chile. Mientras el joven de calle Matucana se dedicó a respirar lo que la cultura francesa tenía que darle en los años 50, Chile también fue cambiando de piel. Llegó por segunda vez al gobierno el general Carlos Ibáñez del Campo («huí de él porque no quería vivir gobernado por un dictador»), los amigos de Jodorowsky se transformaron en nombres grandes de la cultura chilena (Enrique Lihn, Stella Díaz Varín y, sobre todo ellos, Nicanor Parra) y el país comenzó a sentir cada vez más que Jodorowsky sólo había nacido en Chile por casualidad.

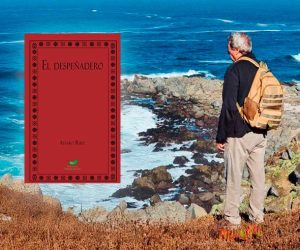

Tal vez para devolver la mano y para dejar en claro cuál es el origen y cuna de su inquietud artística es que el director ya ha realizado dos películas ambientadas en nuestro país: La danza de la realidad (2013) y Poesía sin fin (2016), que desde hoy se exhibe en Centro Arte Alameda.

Si la primera era antes que nada un furibundo paseo por su infancia en el norte, la segunda es la evocadora reconstrucción de su años juveniles en los 40 y principios de los 50 en Santiago, cuando se unió al círculo de jóvenes intelectuales donde además estaban el escritor Enrique Lafourcade, el escultor Hugo Marín y el compositor Gustavo Becerra. Protagonizada por Adán Jodorowsky como el veinteañero Alejandro Jodorowsky, Pamela Flores en rol de la poeta Stella Díaz Varín y Leandro Taub como Enrique Lihn, Poesía sin fin es la segunda parte de una proyectada serie en cinco episodios sobre su vida.

El filme fue estrenado en el último Festival de Cannes, donde logró una cálida recepción de público, y en esa oportunidad Alejandro Jodorowsky aprovechó de explayarse con la prensa chilena.

Uno de los personajes tutelares de la cinta es Nicanor Parra (a cargo de Felipe Ríos), que funciona como una suerte de mentor para el joven Jodorowsky.

«Nos juntábamos con él frente a la Biblioteca Nacional, en un puesto donde vendían chicha. En ese tiempo creo que estaba casado con una sueca, pero la dejaba en la casa porque decía que se la iban a robar. Nosotros éramos más jóvenes que él. Parra nos llevaba diez años más y cuando uno es joven necesita un maestro, que en este caso era Parra».

¿Poesía sin fin coincidió en su exhibición en Cannes con Neruda, de Pablo Larraín, que transcurre en la misma época, a fines de los 40?

Es curioso porque además rodamos la película al mismo tiempo que Pablo Larraín filmaba Neruda, pero nuestro filme es un poco contra Neruda. El era el buda, el Dios que tenía que bajar del Olimpo, mientras que Nicanor Parra era el hombre común, de la calle. Hasta sus iniciales son al revés: el poeta es P.N. y el antipoeta es N.P. Dios tiene sentido del humor.

¿Por qué se fue de Chile en 1953?

Ya había hecho lo que tenía que hacer en Chile y tenía que irme. No me sentía un fracasado acá, tenía incluso una compañía de teatro mudo, pero quería conocer la filosofía del maestro Gaston Bachelard en La Sorbonne o conocer de cerca a los mimos. Y, también, salvar al surrealismo de André Breton. Fue doloroso, por supuesto: tiré mi libreta de direcciones al mar y corté contactos con todo el mundo, incluida mi familia y mis amigos. Nunca más me encontré con mi padre de nuevo y eso fue bastante duro. No se lo recomiendo a nadie.

¿Por qué no aparece Enrique Lafourcade en la película?

Era mi gran amigo, pero uno no puede poner a todo el mundo en una película. Era un tipo muy inteligente, pero a veces te atacaba. Era el amigo-enemigo. Nos tendía a clasificar a todos como insectos, como lo hizo en sus antologías literarias. Cada vez que fui a Chile lo iba a ver, pues lo quería mucho. Y eso que era una persona de dos filos. Tristemente ahora está convertido en un niño (Lafourcade sufre de Alzheimer hace al menos cinco años).

¿Cómo recuerda el Chile de los años 40?

En esa época, Chile estaba aislado del mundo. Veían la Segunda Guerra Mundial como si fuera un partido de fútbol, con banderitas: la mitad de Chile estaba con los aliados y la otra mitad con los nazis. Medio Chile, entonces, era nazi. Y yo lo sufrí: me hicieron sentir la condición de judío en el Liceo de Aplicación, donde me torturaban psicológicamente por eso. Lo peor es que yo vine a saber que era judío ya de grande: mi padre me lo ocultó siempre y él se hacía pasar por ruso (Jaime Jodorowsky, su padre, era judío-ucraniano). Nunca nos dio, tampoco, una educación religiosa. La primera vez que ocupé un pupitre del Liceo de Aplicación, comprobé que nadie se venía a sentar conmigo. Tuve que luchar contra todo eso durante seis años hasta que finalmente llegué a ser presidente de curso. Pero en medio, me pasó de todo. Me acuerdo que engordé mucho y llegué a pesar 100 kilos a los 14 años. No me dejaban saltar la vara en el patio principal del colegio, porque era judío y porque además era gordo. Hasta que hablé con el director. Finalmente empecé a saltar todos los recreos y siempre me caía, provocando la risa y burla generalizada, pero finalmente lo conseguí.

¿Cuando empezó a escribir poseía?

Yo vivía en la calle Matucana, que era un territorio rudo. Me acuerdo que le quitaba a escondidas un revólver a mi padre para protegerme. En las mañanas había pozas de sangre. Por ahí pasaba el tren y a algunos tipos lo tiraban a las vías para que les pasara por encima. En mi casa había una vieja máquina Royal, donde escribí mi primer poema. Se lo pasé a un primo que era homosexual aunque yo no lo sabía, y él se los dio a un grupo de amigos que eran artistas. A ellos les gustó y me convertí en una especie de Rimbaud. Esa fue mi salvación para huir de mi entorno. De lo contrario todavía estaría vendiendo cocinas en el local que tenía mi padre en Matucana.

Sus películas más famosas, El topo (1970) y La montaña sagrada (1973), fueron hechas en México y muchos creen que usted es mexicano, ¿Cómo recuerda su vida en ese país?

Empecé a hacer cine en México escondiéndome de los sindicatos, que eran muy fuertes. Había que pedirles permiso para todo, pero yo me negué. Así fue como comencé con Fando y Lis (1968) y luego seguí con El topo (1970). Me acuerdo que el Indio Fernández (uno de los mayores referentes del cine clásico mexicano) amenazó con matarme. Cuando El topo estuvo lista, el director del Festival de Cannes la quería estrenar, pero México se negó a presentarla pues no la consideraban representativa de su país. No sé que querían mostrar, ¿cine de charros tal vez? Así y todo estuve 20 años en México. Mis hijos nacieron allá. Es un país formidable, donde todo es arte puro. Al principio te atacan, pero si resistes te adoran.